Índice temático

- Introducción

- 1) Insensatez en los ascensos y el fenómeno del jefe asistente

- 2) Falta de competitividad

- 3) La pérdida del rigor en la educación superior

Introducción

Ser un abogado postulante te brinda la oportunidad de sopesar cómo está el mundo de los negocios en México. Esto porque muchos de los clientes que llegues a tener—sino es que la mayoría— provendrán del gremio empresarial. Y es ahí donde, en el calor de la asesoría o en pleno litigio, te darás cuenta de su falta de prevención pero, sobre todo, de la mala o nula administración.

Problemas que por prudencia profesional no tendrías que sacar a colación en razón de que a pocos les gusta recibir críticas y porque provocarás resquemores innecesarios con tu cliente. Lo anterior, desde luego, tiene como excepción cuando el comentario sea necesario en razón de la propia defensa del cliente o para evitarle un mayor problema, en cuyo caso tu consejo formará parte integral de los honorarios.

Por mala administración me refiero a la falta de registro y formalización de actos que, ya sea por disposición legal deben ser almacenados y consignados de cierta forma (actas de asambleas, contratos de trabajo, lista de asistencia, etcétera) o porque, por prudencia deberían ser resguardados con igual o hasta mayor formalidad, como la celebración de contratos civiles y mercantiles con proveedores, deudores, acreedores, etcétera.

Conscientes de que esa falta de cuidado puede trascender en materia judicial, es que muchas de las veces somos los abogados postulantes los que, con creatividad y mucho estrés, tenemos que idear estrategias para corregirlas. Esto no debería de ser así. Lo ideal es concientizar a las organizaciones de mejorar sus prácticas administrativas en la medida de lo posible. Todos salimos ganando.

Es por eso que he decidido abordar este problema que trasciende al área del Derecho. No sólo por mi experiencia con clientes, sino por mi inmersión en el tema para mejorar los procesos de mi despacho de abogados y hacerlo más eficiente y, desde luego, independiente de mí. Tópico que me parece no le han puesto la suficiente atención las empresas mexicanas y que con en esta entrada pretendo que sirva como espuela para explorarlo.

Bajo este esquema, para abordar las posibles razones de los problemas de administración en las organizaciones mexicanas, primero tengo que separar dentro del sinnúmero de causas, las más importantes que, para mi gusto, son las siguientes: 1) insensatez en los ascensos y el fenómeno del jefe asistente, 2) escasa competitividad empresarial y 3) la pérdida del rigor de la educación superior.

1) Insensatez en los ascensos y el fenómeno del jefe asistente

Cualquier persona sensata pensaría que el administrador de una organización, además de estar versado en contabilidad—al ser el idioma de los negocios— debería contar con una serie de aptitudes que lo hacen descollar del resto de los miembros, como pueden ser: liderazgo, capacidad de persuasión, inteligencia emocional, una noción del negocio principal de la organización[1]de oratoria, contabilidad, Derecho, etcétera.

Es por lo que ante estas cualidades, se crearon carreras alrededor del mundo como el Licenciado en Administración de Empresas, Business, Management and Entrepreneurship, Baccalauréat en administration des affaires en donde se imparten materias enfocadas para dirigir cualquier tipo de organizaciones como las ya descrita. Por lo que, naturalmente, tales profesionistas serían los administradores. Nada más alejado de la realidad.

Esto es así, porque lo que muchas de las veces impera en las organizaciones es que como administradores o ‘jefes’ estén meros asistentes o secretarias—dicho con todo el respeto que merecen estos oficios— con poca o nula preparación académica, pero que tienen una antigüedad importante dentro de la organización o bien, porque su desempeño haya sido satisfactorio, sin valorar realmente sus funciones y habilidades. Me explico.

El fenómeno del jefe ‘asistente’ deriva de aquellos empleados que hayan desempeñado sus funciones con cierta efectividad a los ojos de los socios, en conjunto con una antigüedad importante—y, por tanto, fidelidad—, se vuelven los candidatos naturales para ser administradores o gerentes dentro de las organizaciones. Ello, sin tomar en cuenta de si realmente están listos para realizar funciones de tan alta envergadura.

En ese sentido, aquellos que otroramente preparaban el café, contestaban el teléfono, mandaban correos, tomaban notas en las juntas y se ceñían a solicitar servicios a terceros para banquetes, de mercadotecnia, legales, contables. Es decir, aquellos por sí mismos que no hacían trabajo operativo de ‘fondo’, ahora tendrían que representar, dirigir el personal y llevar a buen puerto la economía de la organización. Un sinsentido.

Todo esto, desdeñando a aquellos miembros de las organizaciones cuyas funciones son de mayor calado que las del asistente y que, por tanto, su desempeño queda empañado ante tal complejidad, corriendo el riesgo de que, a ojos de los socios, estos puedan parecer menos efectivos en comparación con los ‘asistentes’, ya que estos no fallan ni sufren reveses, pero insiste, es por la disparidad de complejidad entre las funciones.

Con todo esto, lo que afirmo es que pocas veces dentro de las organizaciones se reflexiona las funciones de cada uno de sus miembros y, en específico, en valorar quién o quiénes realmente son los que aportan al objeto de la organización mientras que, paradójicamente, se ensalza a aquellos que complementan el trabajo de fondo u objeto social de las organizaciones, siendo estos últimos los que terminan siendo los jefes.

En tratándose de la abogacía, piénsese por ejemplo que los socios ascendieran a socio junior a aquel asociado con complejo de pasante. Es decir, a aquel cuyo desempeño se constriñe en presentar escritos—hechos por otros— sacar copias, emplazar, checar listas, expedientes, etcétera. Esto es, que realizara labores importantes sí, pero netamente ‘administrativas’ y que requieren de un capital humano más reemplazable.

En cambio, se descarta a aquel asociado que asistiera a audiencias, brindara asesorías, redactara contratos, demandas, amparos, atrajera clientes y, en general, realizara el trabajo duro de la firma. Todo esto porque, ante tales funciones de mayor entidad, fallara o tuviera reveses algunas veces. Tal comparación entre ambos sería insensata porque, insisto, no se toma en cuenta las funciones y riesgos entre los empleados.

Todo esto trae como consecuencia que terminen siendo jefes o administradores aquellos empleados que ‘no fallaron’ y son ‘leales’, pero que, en los hechos, nunca han demostrado su pedigree para ocupar puestos de dirección. Una meritocracia inicua que daña a las organizaciones y que al otorgarle a ineptos los ascensos, mella la moral de la organización que puede dar lugar a la deserción masiva de buenos empleados.

Por eso, me parece que es importante que el empresario mexicano dimensione primero qué cualidades necesitan sus administradores, gerentes o jefes y, atendiendo a esas necesidades, proceda en consecuencia a ascender a los miembros dentro de su organización. Y sólo en el caso de que no exista nadie con las cualidades deseadas, debería hacerse uso de personas externas para cubrir la vacante.

Para esto, debe centrarse en las funciones que han realizado los miembros de su organización y sopesar si pueden compararse, aun de manera indiciaria, con las que tendrían al ascenderlos a puestos de alta dirección. Con este cambio podríamos tener organizaciones mexicanas más competitivas en el mercado, mejor ambiente laboral y un sentido real de meritocracia en el mundo empresarial.

Al final de cuentas, con una política de ascensos basada en el mérito real también redundaría económicamente en las ganancias de los socios, así que no veo por qué seguir cometiendo el mismo yerro de ascender a asistentes y obligarlos a dirigir a gente con mayor preparación que ellos. Entonces, si un sentido de ‘justicia organizacional’ no te mueve a cambiar tal práctica, que el aumento de ingresos sea la espuela para implementarla.

2) Falta de competitividad

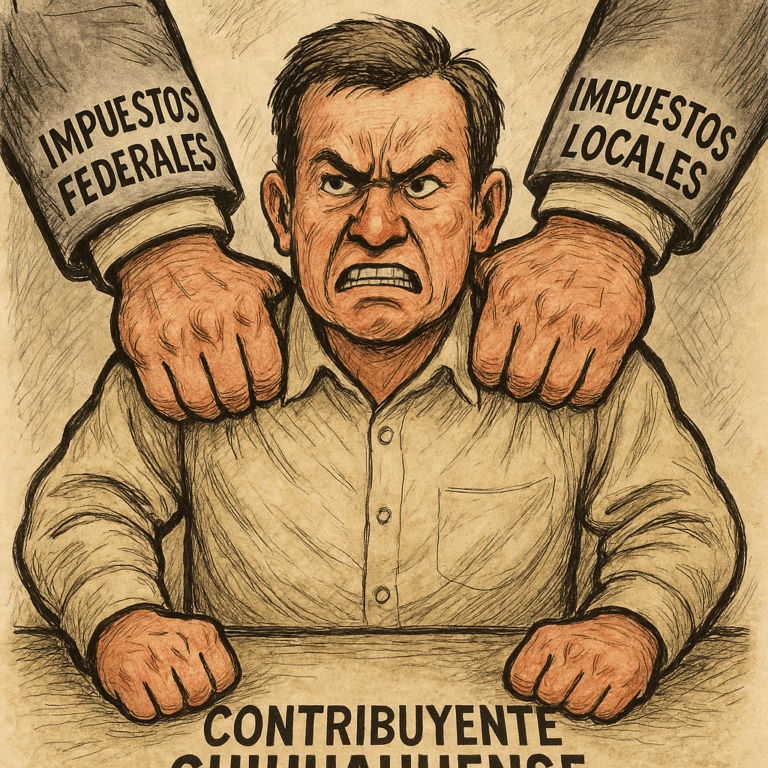

Para nadie es un secreto que uno de los temas que más se flaquea en México es el relativo al emprendimiento. A esa inspiración de las personas de organizar los medios de producción para satisfacer una necesidad social o de mercado. Esto, no sólo por la falta de información suficiente de la cultura empresarial, sino de lo caro que es la formalización de los negocios. Tema último que abordaré en una posterior entrada.

Ante un ambiente de emprendimiento raquítico, es natural que surjan grandes grupos empresariales que ya sea por su pericia e innovación—que lamentablemente rara vez es así en nuestro país— o apalancados por privilegios de acumulación de riqueza generacionales, es decir, por prebendas del Estado como concesiones, licencias, donaciones, etc, controlen el mercado y provoquen que exista una competitividad de cristal. Una simulación, pues.

Falsa competitividad que provoca que las organizaciones puedan darse el lujo, por ejemplo, de nombrar jefes o administradores asistentes. También, de no invertir en mercadotecnia, innovación y, en general, a prevenir riesgos. Esto, porque poco o nada influirá en las ganancias de las organizaciones dada la poca competencia que existe. Al menos, a nivel regional que es donde principalmente operan los privilegios generacionales.

Este fenómeno resalta cuando organizaciones de otros lados, sobre todo extranjeras y que sí tienen un modelo de negocios trazado y cuyos puestos de dirección están planificados, arriban al mercado. Es ahí cuando las organizaciones indolentes y privilegiadas exigen la intervención del Estado para paliar la “competencia desleal” que, en realidad, no es más que la defensa de la mediocridad. Defender el no saber competir.

Intervención del Estado que se da de múltiples maneras, sobre todo en la administración pública con el retardo o rechazo de permisos, licencias o cualesquier otro acto administrativo. Además, con la aprobación de leyes o decretos legislativos que impongan mayores barreras y requisitos a grupos empresariales de otras entidades federativas o países o se otorguen subsidios o exenciones inequitativas.

En todo caso y como ya comenté, por ahora la razón más palpable para la falta de competitividad es el costo de la formalización de los negocios, por el sinnúmero de normas que pesan para las empresas en México, las contribuciones que tienen que realizar y, hasta cierto punto, el poco o nulo beneficio que obtienen al enterar dichas contribuciones. Cuestiones que naturalmente afectan la adhesión de nuevos actores al mercado productivo.

Bajo este marco, sólo en un ambiente donde se vuelva más fácil y barato la formalización de los negocios con —como lo fue en su momento la Sociedad por Acciones Simplificada— la exención de impuestos en las fases preoperativas de las empresas, la simplificación de trámites administrativos, una mayor apertura a las bolsas de valores mexicanas, así como un sistema de justicia local profesionalizado, es que habrá cambios en este tema.

Pero mientras el Estado imponga más barreras a la formalización de las empresas que emprendan los mexicanos, estos no podrán acceder a créditos o a otras ventajas del sector formal y, con esto, las pocas y grandes empresas mexicanas continuarán, ante la falta de competencia real, con prácticas de administración deficiente. Esto ya que, insisto, no pone en peligro su permanencia y predominancia en el mercado.

De hacer más accesible la formalización de negocios, sería cuando las organizaciones mexicanas, al haber más competencia, se den cuenta que es demasiado riesgoso continuar con una indolente administración, ya que otras con menor capital, pero con una administración profesionalizada, podrían hacerlas desaparecer. Que bajo ese contexto sea el consumidor quien elija al mejor con opciones reales y no por resignación.

3) La pérdida del rigor en la educación superior

Un problema que también me interesa bastante es el relativo a la pérdida del rigor de la educación superior. Y es que si bien es cierto que nuestro país ha invertido en este rubro, también lo es que los resultados no han sido los esperados. De tal suerte que hoy en día tenemos muchos profesionistas que no se diferencian de los legos de su materia de estudio. De ahí que, por tanto, pocas organizaciones estén dispuestas a contratarlos.

Para el tema que nos ocupa es vital porque si a lo largo de la entrada he hablado de la necesidad de profesionalizar la administración de las organizaciones mexicanas, naturalmente habrá de preguntarse el lector ¿quiénes son los que ejecutarían tal profesionalización? La respuesta sencilla a esta interrogante sería ‘los profesionistas’ pero, ¿hay garantía de que estén preparados para hacerlo? Yo sostengo que la mayoría, no.

Y es que a pesar de que la educación superior en México se ha expandido, también lo es que en aras de engrosar la estadística del número de profesionistas en nuestro país, como política de Estado—según parece— es reducir el rigor, al menos en la titulación. De tal suerte que cada vez es más sencillo obtener, por ejemplo, posgrados y licenciaturas. Pérdida del rigor que trae como consecuencia el fenómeno del profesional analfabeta.

El fenómeno del profesionista analfabeta[2] es aquel que cuenta con un título para cierta materia de la cual sólo tiene nociones vagas y no tiene interés de dominar. Un estudiante pasivo que esperó a que sus maestros le transmitieran el conocimiento por ósmosis y que nunca lo verás leyendo o actualizándose sobre su objeto de estudio. De ahí que, insisto, el profesionista analfabeta no se diferencie de un lego en la materia.

Este fenómeno, por ejemplo, lo veo muy marcado con los licenciados en Derecho que es la carrera que con mayor mérito podría opinar. Así, me ha tocado conocer muchos abogados que se ufanan de la supuesta ignorancia del vulgo por no diferenciar entre una demanda y una querella, pero oh sorpresa, cuando les pides una explicación más profunda entre ambas figuras, caen en cuenta que tampoco saben el porqué de tal diferencia.

Mucho menos podrán explicarte temas más complejos como de interpretación constitucional, argumentación, valoración de la prueba que, en teoría, tendrían que ser el quid de la práctica profesional. Ni hablar de cuestiones un poco más ‘mundanas’ como derechos laborales, celebración de contratos, derechos reales, funcionamiento de la administración pública etcétera. Es ahí cuando te das cuenta que la carrera les pasó de largo.

Y es que la realidad de la abogacía en nuestro país es tan paupérrima que cualquiera que pueda pagarse la colegiatura y se arrastre para asistir a clases algunas veces a la semana, obtendrá su título de licenciado en Derecho. Sí, esos son los únicos requisitos. Ya no hay rigor. Mejor dicho, existe una pérdida del rigor porque de licenciado en Derecho se gradúa el que puede pagar y tiene los medios para asistir a clases. Punto.

Pérdida del rigor que puede extrapolarse a otras carreras, tal y como he atestiguado en numerosas ocasiones con psicólogos, contadores, administradores de empresas, maestros, licenciados en turismo, relaciones exteriores y un sinfín de carreras rimbombantes pero con profesionistas de los cuales no puedes ver la diferencia entre ellos, un estudiante y hasta de un desdichado que no tuvo la fortuna de acceder a la educación formal.

Profesionistas incapaces de escribir sin errores ortográficos. De articular argumentos coherentes sobre su supuesta materia de estudio. De nombrar al menos un libro completo que hayan leído sobre su carrera, pero leído de verdad; no comprado ni cargado con esfuerzo en su mochila. De proponer cambios en la sociedad de acuerdo a su conocimiento y probar, ante todos, que son diferentes al lego de la materia que estudiaron.

Así y para el tema que nos ocupa es importante destacar una carrera: la licenciatura en administración de empresas. Y es que si hay una profesión más vituperada por la sociedad mexicana que el abogado, es el administrador de empresas. Ello, porque estos deberían ser los dirigentes de las organizaciones mexicanas que impulsaran el crecimiento económico nacional. De ahí que sea de las carreras más estudiadas en México.

La triste realidad de los profesionistas que deberían ser los candidatos idóneos para ser administradores es que, en los hechos[3], en su mayoría no pueden diferenciarse de un simple asistente. De un saca copias y envía correos porque son incapaces de articular un plan de negocios. De persuadir prospectos de clientes. De motivar a los empleados y a la organización y, con ello, transformar la visión aldeana del empresariado mexicano.

También, de adaptarse a la cultura organizacional profesional de las empresas extranjeras para dejar de ser meros creadores de tablas de excel o auxiliares de recursos humanos. Labores para los que no tendrían porque tener pasar en promedio cuatro años de educación universitaria ni adquirir nociones de variados temas económicos y legales. Qué desperdicio de talento. De potencial.

Es por eso que México urge se eleve el rigor de la educación superior, para que la industria nacional vuelva a confiar en sus profesionistas y sepa que los que contrate, son personas con conocimientos de verdad y no bodrios con retazos de conocimiento de su objeto de estudio. Sólo así valdrá la pena ponerlos en puestos de alta dirección y confiar en que lleven a buen puerto los negocios de las organizaciones.

Por Omar Gómez

Abogado postulante en materias fiscal, administrativa y constitucional

Socio de belegalabogados.mx

Contáctame en: hola@ogomezabogado.com

[1] Parece una perogrullada, pero no todas las organizaciones tienen el mismo carácter y objeto. Por ejemplo, las hay lucrativas, de fines sociales o asociación profesionales, etcétera. De tal suerte que lo ideal es que quien las administre, tenga nociones mínimas del objeto de la organización. Por ejemplo, en tratándose de una firma de abogados es preferible que sea un licenciado en Derecho que haya postulado quien se haga cargo de la administración de la firma. Esto, porque sólo alguien con experiencia en el tipo de prestación de servicios de la organización, podrá liderar y administrar los recursos económicos y humanos para cumplir con los objetivos de dicha organización.

[2] El cual baso en el concepto del analfabeta funcional, que no es más que la persona que a pesar de saber leer y escribir no hace uso de estas habilidades y, por ende, aunque formalmente esté ‘educado’ no ha dejado de estar embrutecido y hasta alienado.

[3] Quiero resaltar que la mayor parte de mi práctica profesional como abogado la he desempeñado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lugar industrializado gracias a la industria maquiladora y donde, hasta cierto punto, existe una demanda constante de egresados de la Licenciatura en Administración de Empresas.